心臓血管外科

基本情報

- 外来診察予定表は「Bブロック(心臓血管外科)」ページをご覧ください。

低侵襲手術

完全3D内視鏡下低侵襲心臓弁膜症手術 (MICS)

一般に低侵襲心臓手術Minimally Invasive Cardiac Surgery (MICS、ミックス)とは、心臓弁膜症に対して、右胸の小さな創部から行う手術の総称です。多く場合、小さなキズを通して直接心臓を観察する方法と内視鏡利用を併用しますが、当院ではすべての手技を3D内視鏡を用いて行う「完全3D内視鏡下MICS」であるため、キズをより小さくすることが可能となっています。当院では2021年6月より同手術を開始し、2年間で計50例を行っています。

ダビンチという装置を用いたロボット手術もMICSの1つです。優れた方法ですが、キズの数が完全3D内視鏡下MICSよりも多くなります。

1.胸骨を切開せずに右側胸部の小開胸創(3.5-5cm)で手術を行います

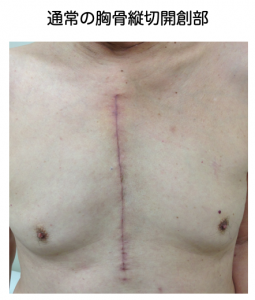

通常の心臓弁膜症手術は胸骨を縦に切開して行うため、キズは胸の中央にできます(図1)。一方で完全3D内視鏡下MICSでは右胸の男性では右乳頭よりもやや後下方に、女性では乳房の下縁にそれぞれキズができます(図2)。キズの数は主なものが1つとカメラと器具を挿入する小さなキズが1つずつ必要で、計3ヶ所となります。男女ともに正面からはほとんどキズは目立たず、特に女性では乳房下にキズが隠れることもあります。主なキズの大きさは弁修復術では3.5cm、弁置換術では5cm程度となります。

図1 |

図2 |

2.通常の手術よりも優れている点(胸骨を切らないことによる優位点)

合併症が少ない

通常の胸骨を切開する手術に比べて、手術に伴う出血も少量で、キズの感染も少ないです。肋骨と肋骨の間(肋間)から手術を行いますが、肋骨はいっさい痛めません。また3D内視鏡を用いてモニターを見ながら手術を行うため、直接キズを通して心臓を観察する必要がありません。このため、肋骨と肋間肋骨の間を機械でこじ開ける必要がなく、術後の痛みがとても少ないことも特徴です。

退院後の日常生活再開が早い

胸骨を切開すると、それが完全に治るまで通常2-3ヶ月程度かかります。そのため、その間は車の運転や仕事で重いものを持ち上げたり、ゴルフやテニスなどの上半身を激しく用いるスポーツができません。一方、完全3D内視鏡下MICSでは胸骨を切開しないので同様の制限がありません。このことは早い社会復帰につながります。若い方のみならず、条件を満たせばあらゆる年齢層の方が対象となります。

3.通常の手術と変わらない点

心臓弁膜症手術は通常、人工心肺を用いて、一時的に心臓を止めて行いますが、完全3D内視鏡下MICSでも例外ではありません。キズが小さくてもこの点は通常手術と変わりません。

4.適応疾患

僧帽弁閉鎖不全、僧帽弁狭窄症、大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症、心房細動、心房中隔欠損症、左房粘液腫、感染性心内膜炎など。

5.適応とならない方

胸骨や肋骨などの形状や、足の動脈が細いなど、解剖学的な制約がある方、大動脈内の動脈硬化が強い方など完全3D内視鏡下MICSに不向きな方もいます。CTなどの検査で可否を判断します。

以上のように現役で仕事についている方、特に上半身を使う重労働をされる方、なるべく小さなキズを希望される方々にとってはとても価値のある手術方法です。弁膜症手術を勧められている方、迷っている方など、いつでもご相談ください。

大動脈疾患に対するカテーテル治療(ステントグラフト治療)

大動脈疾患(大動脈瘤や大動脈解離)に対する治療は、これまで外科手術が中心でした。これは開胸や開腹を伴う、体への負担が大きい治療法です。最近、大動脈疾患に対して「体にやさしい」カテーテル治療(ステントグラフト治療)が開発され、臨床応用されるようになりました。我が国では2006年に保険適応となり、急速に普及しつつあります。

当院では、大阪大学心臓血管外科大動脈チームと連携し、経験のあるスタッフを招聘し治療を行っております。

大阪南部(堺~泉州)、和歌山から広く患者様を受け入れて治療させて頂きます。

大動脈疾患に対する外科手術

診療内容と特色

近年、循環器疾患の治療を要する患者様は、高齢化、他疾患の併存など、その背景が大きく変化し、ますますハイリスクとなっています。

こうした患者様に対しては、高度でより「低浸襲」な治療を行うことが求められます。当院においても、心拍動下冠動脈バイパスや大動脈ステントグラフト治療などを中心とした、低浸襲手術を積極的に取り入れています。

またさらに、これらの患者様に対して、急性期治療だけでは術後の活動性や退院後の生活の質を保ちながら予後を改善することは困難です。そこで当院心臓血管外科では、患者様を中心に、医師、看護師、薬剤師、リハビリテーション療法士、臨床工学技士、管理栄養士、医療ソーシャルワーカーなど多職種からなるチームが連携し、急性期診療を行うことで、そうした問題を積極的に改善するよう心がけています。

慢性期の日常臨床においては、患者、かかりつけの先生方(病診・病病連携)、専門施設が連携し、患者や地域の背景に適した診療を行うことが大切となります。

救急医療に関してもりんくう総合医療センター心臓センターは、これまで泉州地域の心臓病診療の中核的な役割を担ってきましたが、りんくう総合医療センターと大阪府泉州救命救急センターとが、一元化した循環器救急診療を運営することになり、極めて強力な診療チームが結成されました。地域の循環器救急を最大限受入れ、救命に全力で取り組みたいと考えています。

主な対象疾患と手術

・冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞、心室瘤、左室破裂、心室中隔穿孔)

・弁膜症(僧帽弁、大動脈弁、三尖弁の狭窄症、閉鎖不全症)

・大動脈疾患(胸部・腹部大動脈瘤、解離性大動脈瘤)

・不整脈(心房細動)に対するメイズ手術

・先天性心疾患(成人例、心房中隔欠損など)

・末梢血管疾患(閉塞性動脈硬化症、下肢静脈瘤、急性動脈閉塞など)

冠動脈バイパス術

狭心症や心筋梗塞の冠動脈疾患に対してカテーテル治療が安全に行われるようになっていますが、治療に抵抗性、あるいは適応外のために外科的治療が必要になることがあります。 冠動脈バイパス術はそういった患者に行われる手術です。

当科では『体にやさしい』心拍動下冠動脈バイパス術をおこない、患者に応じて人工心肺非使用、人工心肺使用を選択しています。高齢者や併存症のある患者にも安心して手術が受けていただけるように努めています。

弁膜症手術(弁形成術、弁置換術、メイズ手術)

近年、高齢者の大動脈弁狭窄症が増えており、高齢という理由から適切な手術を受けておられない方が見うけられます。一旦症状が出現した場合は、心不全や突然死のリスクが高く、急激な病状の進行をきたすことが知られています。そうした危険を回避し、生活の質(QOL)を向上させることが手術の目的です。

また、僧帽弁については逆流(閉鎖不全症)が主な病態となります。重症逆流の場合は、無症状でも生命予後に関わることが知られており、やがて心不全、不整脈(心房細動)などを呈し、QOLの低下にもつながります。僧帽弁閉鎖不全に対しては、自己弁を修復する弁形成術が一般的で、90%以上の対象患者で弁形成に成功しています。また、しばしば合併する心房細動に対しても、メイズ手術の追加により約80%の患者が治癒しています。

胸部大動脈疾患にたいする人工血管置換術

大動脈瘤は基本的には無症状で進行し、突然の破裂で生命を脅かす非常に恐ろしい病気です。

無症状でも、一定の大きさに至った大動脈瘤は、破裂の予防のために手術が必要で、それが唯一の治療法です。予防的におこなう手術の危険率(全国統計6.2%)は、破裂後に緊急でおこなわれる手術の危険率(29.8%)に比べてはるかに低く安全です。

一方、急性大動脈解離(解離性大動脈瘤)は、予兆なく突然発症する、これも非常に恐ろしい大動脈疾患で、激しい痛みと循環不全を伴い、解離の場所によっては速やかに手術を行わなければ高率に生命を危険にさらす病気です(24時間以内の死亡率約50%)。

当科では、こうした大動脈疾患に対して、緊急手術にも即座に対応できる体制をとっています。

- 診療科・部門

- 総合内科・感染症内科

- 糖尿病・内分泌代謝内科

- 腎臓内科

- 血液内科

- 肺腫瘍内科

- 脳神経内科

- 循環器内科

- 呼吸器内科

- 消化器内科

- 乳腺内分泌外科

- 消化器外科

- 脳神経外科

- 心臓血管外科

- 整形外科

- 形成外科

- 呼吸器外科

- 小児科

- 産婦人科

- 泌尿器科

- 眼科

- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

- 口腔外科

- 放射線科

- 麻酔科

- リハビリテーション科

- 救急科

- 救命診療科

- 国際診療科

- 健康管理センター(人間ドック・健康診断)

- 診療支援局について

- 薬剤部門

- 検査・栄養部門

- 臨床検査

- 病理検査

- 放射線技術科

- 臨床工学・技術部門

- 臨床工学

- 臨床技術科

- 感染症センター

- 手術センター

- 心臓・血管センター

- 泉州広域母子医療センター

- 後期研修内容の詳細

- 急性期外科センター

- 高度脳損傷・脳卒中センター

- リハビリテーションセンター

- がん治療センター

- 甲状腺センター

- 糖尿病センター

- 血液浄化センター

- 放射線治療センター

- 聴覚・言語支援センター

- 栄養管理センター

- 機能外傷センター

- ドクターサポートセンター

- 人工関節センター

- 先進医療開発センター(臨床研究・治験・RICWA)

- 治験事務局(治験審査委員会)

- 臨床研究

- RICWA(りんくうウェルネスケア研究センター)

- 患者サポートセンター

- 臨床研修センター

- りんくう総合医療センター看護局

- がん相談支援センター

- 医療相談窓口