リハビリテーションセンター

- トップページ

- 診療科・部門

- リハビリテーションセンター

- 言語聴覚療法部門

言語聴覚療法部門

1.言語聴覚療法部門の概要

言語聴覚療法部門では、脳血管疾患、神経変性疾患、神経筋疾患、自己免疫疾患、腫瘍、外傷、呼吸器疾患、サルコペニア、加齢など、様々な疾患による摂食嚥下障害を有する方に対して、発症早期・抜管直後より介入し、安全に食事が出来るように摂食嚥下機能の評価とそのリハビリテーションを実施しています。また、構音障害や失語症、高次脳機能障害に対してアプローチを行い、急性期の言語療法を拡充しています。

2.言語療法部門の実績

2024年度 言語聴覚療法部門の実績

- 実施延べ人数15,944名

- 実施単位数19,387単位

- 患者一人当たりの実施単位数 1.22単位

- 1日のST一人あたりの平均取得単位数15.1±1.0単位

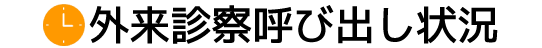

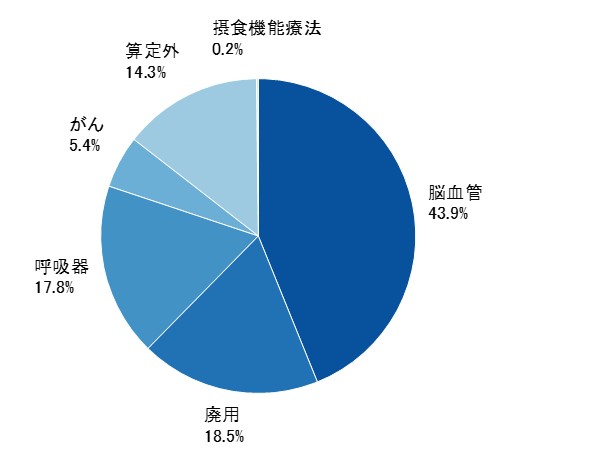

- 算定区分別の単位数の割合

- 依頼科別リハビリテーション依頼数の割合(%)

3.言語聴覚療法での取り組み

1)言語障害への取り組み

失語症、運動性構音障害、コミュニケーション障害の患者に対して詳細な検査と練習を行っています。また、看護師をはじめ多職種と連携し、コミュニケーション手段の検討を行っています。口腔外科・小児科の子供の患者さんに対しても関わっており、器質性・機能性の構音障害、言語発達遅滞、NICUでの哺乳障害への介入を行っています。

2)摂食嚥下支援チームの取り組み

摂食嚥下支援チームの一員として、早期から多岐にわたる診療科・疾患に関わっています。

-

■摂食嚥下支援チームカンファレンス

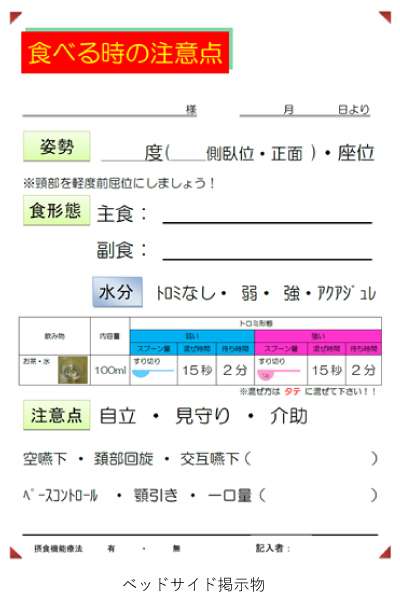

摂食嚥下支援チームでは、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、PT、OT、STなど、多職種と連携し、摂食嚥下障害に対する評価・練習を行っています。食事の際の「食事形態」・「姿勢」・「注意点」等の情報を共有するために【食べる時の注意点】を掲示しています。

-

■食べるためのアプローチ

ベッドサイドでの摂食嚥下機能の評価に加え、必要に応じて嚥下造影検査(VF)、嚥下内視鏡検査(VE)を行い、詳しい評価を行っています。

|

|

-

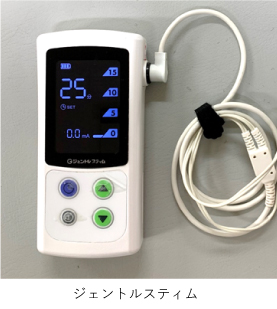

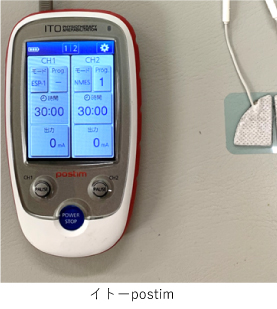

■電気治療器の活用

従来の嚥下練習に加え、嚥下筋に対する低周波電気刺激や咽頭喉頭の感覚神経に対する干渉波刺激を併用し、嚥下機能回復の促進を図っています。

|

|

-

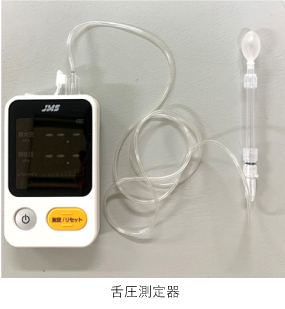

■バイオフィードバック練習

嚥下運動に関連する筋肉の筋電図や舌の圧力を数値や光などで患者さんにフィードバックし、練習を通じて嚥下機能の改善を図っています。

|

|

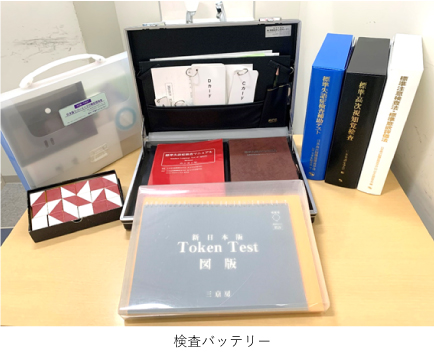

3)高次脳機能障害チームの取り組み

OTと協同し、脳卒中・頭部外傷の患者に対し、テストバッテリーを用いて詳細な検査を行っています。高次脳機能障害を抽出し、医師や看護師と情報共有して関わり方の統一を図っています。

- 診療科・部門

- 総合内科・感染症内科

- 糖尿病・内分泌代謝内科

- 腎臓内科

- 血液内科

- 肺腫瘍内科

- 脳神経内科

- 循環器内科

- 呼吸器内科

- 消化器内科

- 乳腺内分泌外科

- 消化器外科

- 脳神経外科

- 心臓血管外科

- 整形外科

- 形成外科

- 呼吸器外科

- 小児科

- 産婦人科

- 泌尿器科

- 眼科

- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

- 口腔外科

- 放射線科

- 麻酔科

- リハビリテーション科

- 救急科

- 救命診療科

- 国際センター

- 健康管理センター(人間ドック・健康診断)

- 診療支援局について

- 薬剤部門

- 検査・栄養部門

- 検査部門

- 臨床検査

- 病理検査

- 放射線部門

- 臨床工学・技術部門

- 臨床工学

- 臨床技術

- 感染症センター

- 手術センター

- 心臓・血管センター

- 泉州広域母子医療センター

- 後期研修内容の詳細

- 急性期外科センター

- 高度脳損傷・脳卒中センター

- リハビリテーションセンター

- がん治療センター

- 甲状腺センター

- 糖尿病センター

- 血液浄化センター

- 放射線治療センター

- 聴覚・言語支援センター

- 栄養管理センター

- 機能外傷センター

- ドクターサポートセンター

- 人工関節センター

- 先進医療開発センター(臨床研究・治験・RICWA)

- 臨床研究

- 治験事務局(治験審査委員会)

- 患者サポートセンター

- RICWA(りんくうウェルネスケア研究センター)

- 臨床研修センター

- りんくう総合医療センター看護局

- がん相談支援センター

- 医療相談窓口